Después del impacto: pensar la industria desde el territorio.

Argentina cerró el 2024 como el país con mayor caída industrial del mundo.

GloCal

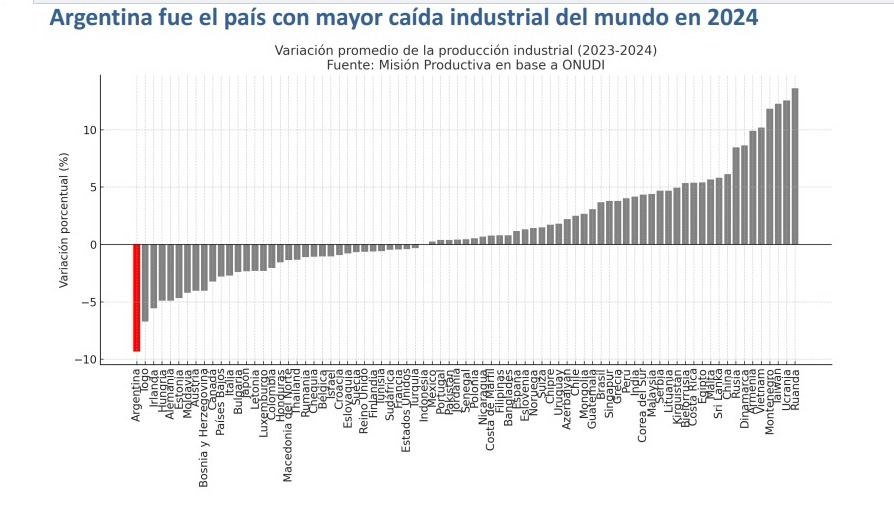

Argentina cerró el 2024 como el país con mayor caída industrial del mundo. Así lo señala el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), citado y analizado por la red Misión Productiva, que destaca que la producción manufacturera argentina se contrajo un 9,4% respecto al año anterior. La cifra se desprende del monitoreo global de variaciones industriales en 79 países y posiciona al país al final de la tabla, por debajo de economías desarrolladas y emergentes.

Los sectores más afectados fueron minerales no metálicos (-24,3%), muebles y otras manufacturas (-18,6%) y maquinaria y equipo (-18,6%). Solo la refinación de petróleo mostró un leve crecimiento del 2%. Según Misión Productiva, este retroceso se explica por la fuerte caída del consumo interno, el deterioro del salario real, el freno en la construcción y la eliminación de políticas industriales como líneas de financiamiento para pymes, programas de promoción sectorial y herramientas de desarrollo tecnológico.

Sin embargo, más allá del impacto estadístico, el dato revela una fragilidad estructural que excede la coyuntura. La crisis interpela no solo al modelo económico, sino a la idea de desarrollo que se sostiene desde el Estado y los territorios.

En este contexto, el trabajo de Misión Productiva cobra un valor estratégico. Como red de profesionales que promueve el debate sobre políticas industriales desde una mirada federal, Misión aporta análisis rigurosos, propuestas específicas y espacios de articulación entre actores del sistema productivo, académico, empresarial y político. En un momento de repliegue de la planificación estatal, su enfoque ayuda a reinstalar la pregunta por qué producir, para quién y con qué herramientas, poniendo nuevamente al desarrollo en el centro de la discusión económica.

Desde GloCal proponemos leer esta crisis no sólo como resultado macroeconómico, sino como síntoma de un vacío estratégico en la forma en que concebimos el desarrollo. Lo que está en juego no es solamente la rentabilidad sectorial, sino la posibilidad de sostener comunidades alrededor del trabajo productivo.

La industria no sucede en abstracto. Se despliega en parques, rutas, talleres, ciudades intermedias. Necesita infraestructura, conocimiento aplicado, redes logísticas, capital humano calificado y, sobre todo, una visión que articule producción con territorio. Si 2024 fue el año de la caída, 2025 debería ser el año de las preguntas fundamentales: ¿Qué tipo de industria necesita el país? ¿Qué rol deben asumir los gobiernos locales, las universidades, los sectores empresarios y la sociedad civil?

La escala local no es un límite, es una plataforma. Desde allí se puede articular una estrategia de desarrollo más resiliente, inclusiva y sostenible. No se trata solo de resistir o esperar una mejora macroeconómica. Se trata de conectar capacidades reales con decisiones colectivas. Porque reconstruir no es volver atrás: es decidir hacia dónde queremos ir.

Y quizás, desde ese lugar, vuelva a levantarse una industria que no solo mida su éxito por lo que produce, sino por lo que construye a su alrededor.