¿Si no es Pymes, para qué?

En polémica con “La Universidad en tiempos de capital tecnológico”, de Cristian Santos, Ricardo Gianni propone avanzar con el debate sobre los actores e intereses de la vinculación tecnológica de la Universidad pública para promover el desarrollo.

SOCIAL

GloCal

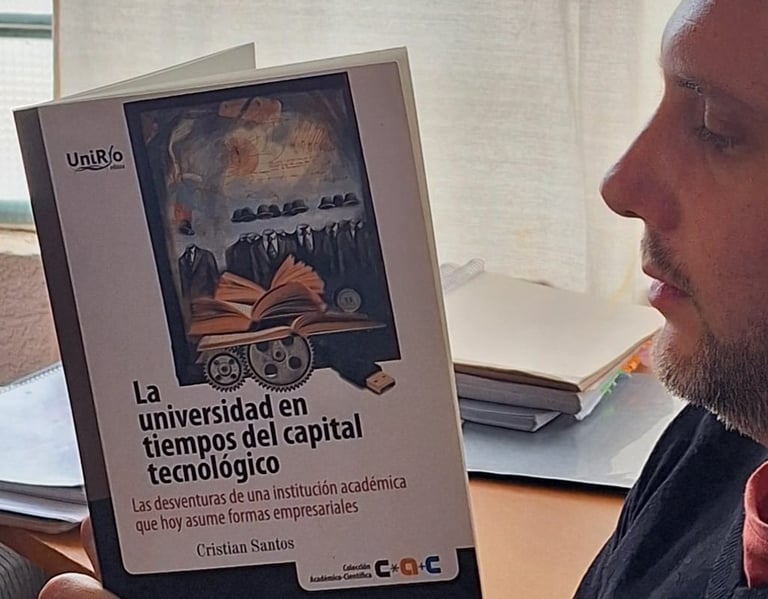

La tesis de Cristian Santos en La Universidad en tiempos de capital tecnológico es clara: la Universidad contemporánea, empujada por la lógica del capital, ha asumido formas empresariales. Se patenta, se transfiere, se licencia. Se compite en el mercado del conocimiento. Y, con ello, se corre el riesgo de que la Universidad pierda su sentido como bien público y derecho universal. Hasta aquí, muchos coincidiríamos. Pero la clave está en lo que viene después. ¿Y entonces qué?

Porque si algo no podemos permitirnos es seguir discutiendo el vínculo entre Universidad y mercado desde el mismo lugar en que lo hicimos hace treinta años. La nostalgia de la Universidad “humboldtiana”, inmune a las tensiones del desarrollo, es tan estéril como la fascinación sin crítica por la Universidad emprendedora. Ni la pureza ni el fetichismo tecnológico sirven para construir una política de conocimiento útil a la sociedad. Lo que necesitamos, más que un diagnóstico, es una estrategia.

Hoy, desde mi pinto de vista, la Universidad del capital tecnológico puede orientarse a tres grandes proyectos de captura privada de la ciencia:

1. Satisfacer demandas globales de cadenas de valor transnacional, actuando como proveedora de servicios y soluciones para multinacionales.

2. Atender urgencias territoriales, desde una lógica de asistencia o “tecnología para pobres”, enfocada en resolver problemas de subsistencia en economías fragmentadas.

3. Articular desarrollo con competitividad, generando capacidades tecnológicas y redes de innovación para las pymes, que son el corazón productivo de la Argentina.

Los tres caminos existen. Los tres son reales. Pero los resultados y los beneficiarios de cada uno son radicalmente distintos. Apostar por las pymes no es un acto de romanticismo: es una decisión estratégica. Es decidir que la ciencia y la tecnología pública estén al servicio del entramado productivo que genera empleo, que arraiga comunidad, que necesita innovar no solo para crecer, sino para sobrevivir.

Ahora bien, si la Universidad pública no logra construir esa articulación inteligente, otro lo hará. La Universidad privada ya ha olido la oportunidad: amplía su oferta en sectores tecnológicos, capta matrícula con propuestas orientadas al empleo, y retiene a investigadores y docentes con contratos más competitivos. El resultado es un desplazamiento progresivo de funciones estratégicas del sistema público al privado, una fuga de capacidades que debilita la posibilidad de proyectar un modelo nacional de desarrollo basado en el conocimiento.

La crítica de Santos corre el riesgo de inmovilizar. Su denuncia sobre la mercantilización de la Universidad puede terminar sirviendo, paradójicamente, como excusa para no hacer nada. La “burocracia científica” que teme a los detractores, que mira con desconfianza cualquier articulación con el mercado por temor a “contaminarse”, termina aislada, autorreferencial, incapaz de generar sinergia social. El peor de los destinos no es que la Universidad sea empresa; es que sea irrelevante.

No se trata de negar las tensiones, sino de gobernarlas. Y de hacerlo con inteligencia política. Las pymes necesitan de la Universidad para innovar; la Universidad necesita de las pymes para demostrar que puede transformar el territorio. Si la ciencia y la tecnología no se traducen en productividad, trabajo y bienestar, ¿para qué entonces? ¿Para seguir habitando una torre de marfil o para garantizar contratos con megacorporaciones que nunca tributarán aquí?

La articulación virtuosa entre conocimiento, producción y territorio no será espontánea. Requiere decisión política, financiamiento estratégico y reformas institucionales. Pero también requiere una valentía intelectual que rompa con el inmovilismo de suma cero. Hacer política del conocimiento no es solo proteger la autonomía: es decidir para quién se investiga y con quién se construye futuro.

Porque si no es con pymes, ¿para qué?